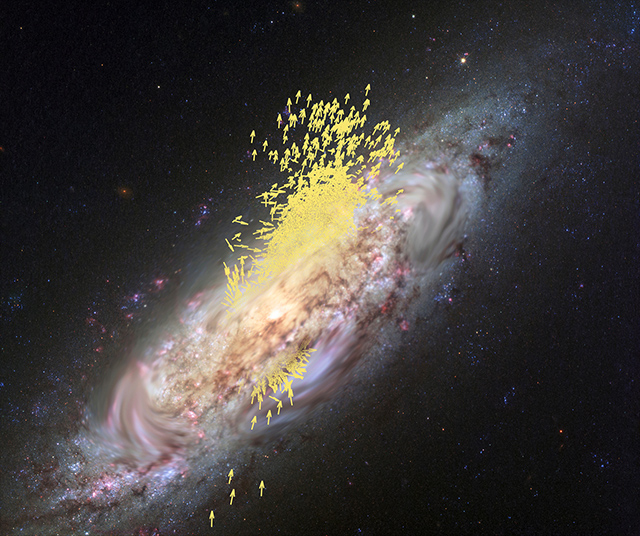

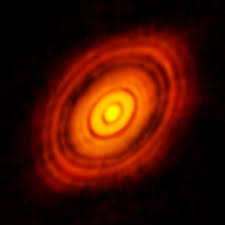

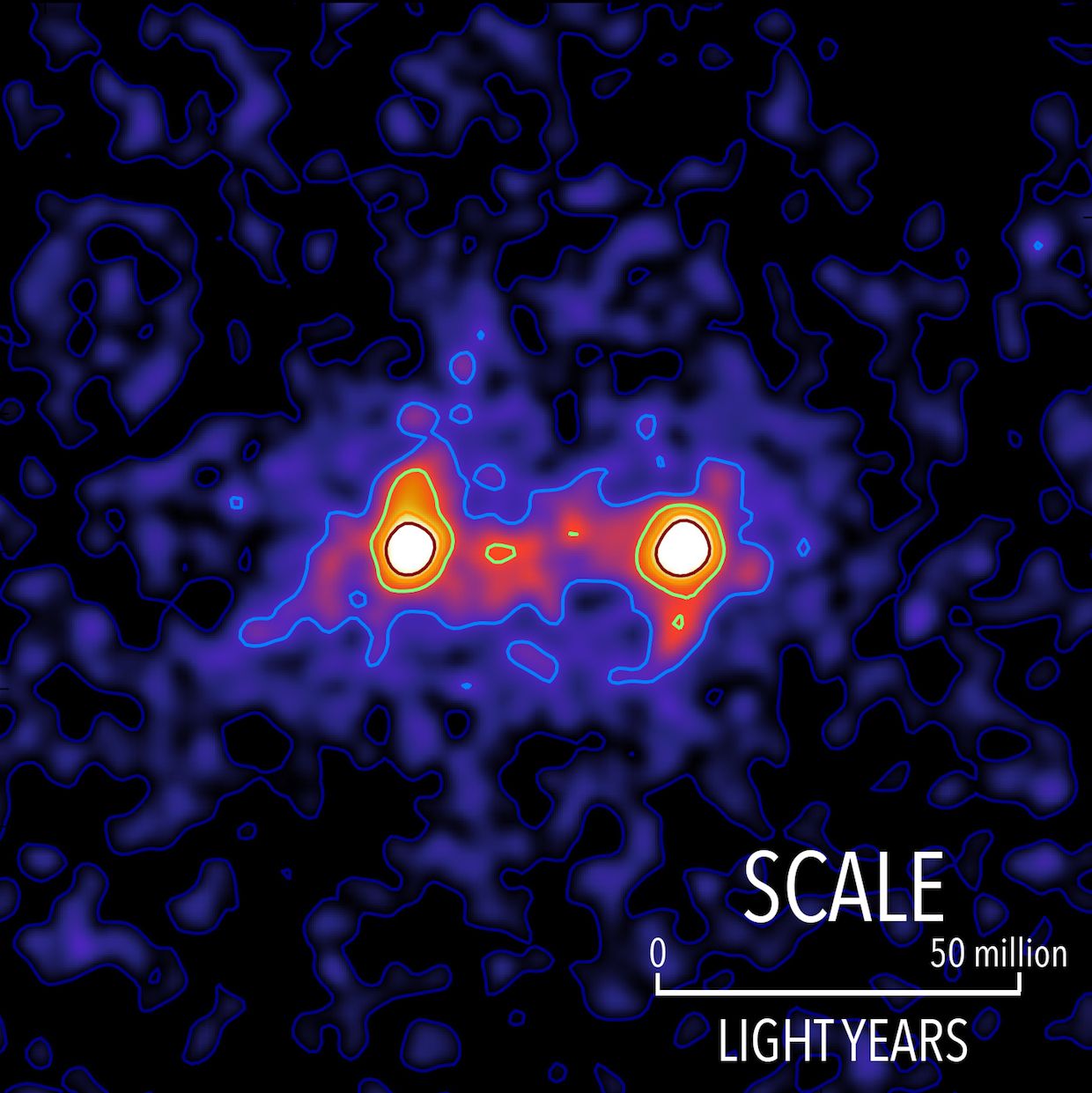

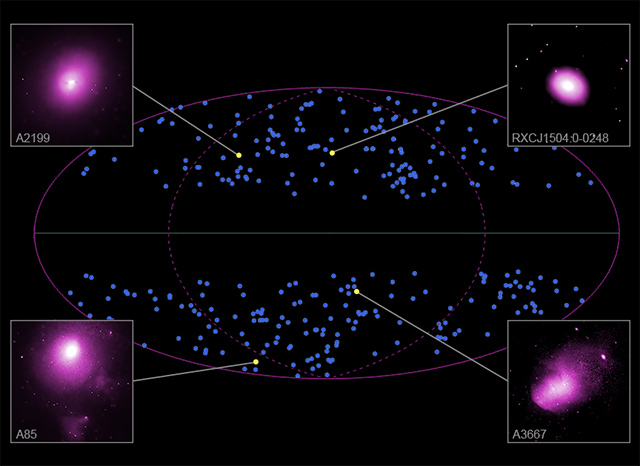

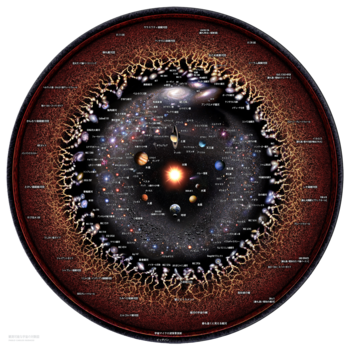

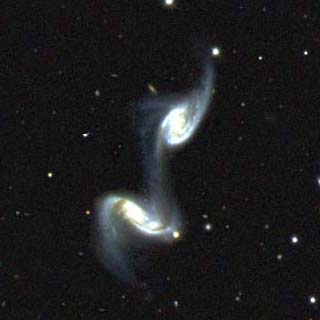

| 銀河の衝突 銀河はダークマターの塊の中で形成され進化します。ダークマターの塊は、集積・合体を通して小さなものから大きなものへと成長します。別々のダークマターの塊の銀河と銀河は、より大きな1つのダークマターの塊に取り込まれることで、互いに衝突することがあります。まるで銀河と銀河の交通事故のような現場が、これまでにたくさん観測されています。即ち、銀河同士の衝突が頻繁に起こっていることを意味しています。これは、銀河の大きさに比べて、銀河と銀河の間の距離がそれほど大きくないからです。私たちの天の川銀河と、隣のアンドロメダ銀河の場合、天の川銀河とアンドロメダ大銀河の大きさは約20万光年、距離は230万光年です。銀河を約10cmとすると、お互いの距離はたったの1m程度しかないのです。 画像 銀河の衝突  |